2014年1月21日,金管會宣佈廢止安多利投信的營業許可,官方說明如下:「安多利證券投資信託股份有限公司(簡稱安多利投信)100年2月迄今,未有符合資格條件之專業股東,金管會前於100年11月3日停止安多利投信2年新增募集及私募基金,惟安多利投信迄今仍未能改善長期無專業股東之狀態,違反證券投資信託及顧問法第74條及證券投資信託事業管理規則第8條之規定。此外,金管會於102年11月間實施金檢,發現安多利投信公司股務作業、內部控制無法有效執行及內部稽核未能落實查核及存有重大缺失,致公司自有資金遭挪用,違規情節重大,顯已無法健全經營與管理。金管會已要求公司清查確認無基金投資人權益受損,另為保障投資人權益,於今(21)日依證券投資信託及顧問法第103條第1項第5款規定,自103年2月21日廢止安多利投信營業許可,並依情節輕重命令公司對案關人員分別予以解職、停止1年或6個月以下執行業務。

安多利投信目前共經理2檔證券投資信託基金,其中安多利永利貨幣市場基金因屬貨幣市場基金,截至102年12月31日受益人人數不多,基金規模新臺幣2.57億元,將由公司評估自行清算或移轉,另1檔安多利高科技基金屬股票型基金且受益人數較多,規模為新臺幣2.1億元,將依證券投資信託及顧問法第96條第1項及證券投資信託事業管理規則第24條第1項之規定,由安多利投信於103年1月23日前洽妥其他投信事業承受,並報經金管會核准,逾期金管會將依證券投資信託及顧問法第88條第1項第5款規定,責由中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會協調其他投信事業承受,所有受益人之權益將不受影響。安多利投信廢止營業許可後,仍須秉持善良管理人之注意義務及忠實義務,進行基金清算或移轉事宜,俾保障所有受益人權益。」

根據媒體的報導,這是史上第一次廢止投信業者的營業許可。其實我對安多利投信是第一家被廢止營業許可的投信不意外,但是卻是因為「專業股東」的要求而被廢止,這倒是意外的。違反的兩條法規如下:

1. 證券投資信託及顧問法第74條:經營證券投資信託事業之發起人應具備一定資格條件;發起人中應有基金管理機構、銀行、保險公司、金融控股公司、證券商或其他經主管機關認可之機構,且其所認股份,合計不得少於第一次發行股份之百分之二十;其轉讓持股時,證券投資信託事業應於發起人轉讓持股前申報主管機關備查。

前項發起人之資格條件,由主管機關定之。

證券投資信託事業應有一名以上符合前二項所定資格條件之股東,除以發行新股分配員工紅利、發行新股保留由員工承購或符合一定條件者外,其合計持有股份不得少於已發行股份總數百分之二十;轉讓持股時,證券投資信託事業應於轉讓前申報主管機關備查。

前項一定條件,由主管機關定之。

2. 證券投資信託事業管理規則第8條:證券投資信託事業應有一名以上符合證券投資信託事業設置標準第八條所定資格條件之股東,除以發行新股分配員工紅利、發行新股保留由員工承購或符合一定條件者外,其合計持有股份不得少於已發行股份總數百分之二十。

前項股東轉讓持股時,證券投資信託事業應於轉讓前申報本會備查。

也是根據媒體報導,安多利總經理林讚騰指出,政府對所謂長期專業股東規定極為嚴苛,例如若是銀行,還得找到世界前千大銀行,這段期間安多利不是不找,是根本找不到這樣的股東。

是不是一定要有20%的股份由銀行、券商、保險公司等「專業股東」持有,我想見仁見智,就我個人的看法,這樣的規定似乎並不是為了要保護一般散戶,說不定有了專業股東之後,持股比例大,說話就大聲,還反過來影響基金本身操作。但是對於真正讓散戶受害的部份,金管會卻置之不理:

上圖的資料來自投信投顧公會網站。其實之間我就寫文章談過安多利高科技基金,因為這檔基金的費用高得嚇人,2010年,光是交易手續費就6.01%,交易稅更是高達6.53%,加上經理費1.6%,當年度的總費用率高達14.29%。這是很明確而且直接讓散戶投資人受害的,但是金管會做了什麼呢?

當然,我們可以看到,在2012、2013兩年,情況已經回歸比較正常的狀態了,總費用率大約在2.27-2.40%左右,我想這很有可能是換了經理人之後的差異:

果然沒錯,楊士漢經理人在2011年7月接任之後,當年的總費用率就從2010年的14.29%下降到8.13%,換句話說,2011年的前半年跟2010年是一樣的,連續數位經理人過度交易而導致基金在交易費用和交易稅上面有太高的支出,其中還有經理人只任職10天左右,可見投信公司、經理人其實都有問題,而績效上也很明顯的遠落後給台股大盤,畢竟再怎麼會操作,光是費用就吃掉了14.29%,要贏大盤談何容易?

不過,換了經理人之後,這檔聲名狼藉的基金,也的確改頭換面了,2013年的全年績效,是同類型基金的第一名:

相較於台灣50只有11.59%、富邦台灣科技指數基金只有8.9%,安多利高科技基金去年一年能拿到49.15%的績效,也的確是相當亮眼。不過,隨著安多利投信被廢止營業許可,隔天國泰投信馬上宣佈接手,經理人也就馬上被換掉了(可以看上面歷代經理人的截圖)。

金管會曾經發布「投資型保險資訊揭露應遵循事項」,裡面明確表示「由公司參考投資標的之過去投資績效表現,以不高於年報酬率百分之六(含)範圍內,列舉三種不同數值之投資報酬率作為舉例之基準」。換句話說,高於6%的年報酬,金管會就認為有誇大的疑慮了。那麼,如果每年費用率超過6%的基金,難道金管會不應該留意一下嗎?有沒有專業股東,真的比較重要嗎?

如果金管會在安多利高科技基金2010年,創下該年14.29%的費用率,就採取行動,是不是就可以避免投資人繼續受到傷害?畢竟隔年,費用率還是高達8.13%。而在創下高績效之後,卻又將該投信廢止營業許可,這種時間點的掌握,倒也是奇特。所幸,該經理人雖然被撤換了,但帶著亮眼的成績單,應該不難找到工作才對。

至於換了新投信、新經理人之後,安多利高科技基金的表現如何?而楊士漢經理人如果接手新的基金之後,又能展現出什麼樣的績效?恐怕誰也說不準了。不過倒是一個很有趣的話題,值得觀察看看。

其實安多利被廢止營業許可之後,我還真希望能有機會可以接手經營,然後轉型成專門發行指數型基金和ETF的投信業者,不過也僅只於幻想而已,畢竟也要有很足夠的資金,而且還要解決安多利無法解決的「專業股東」這個難題。不過如果可以募資接手這種小型投信,或許能早日實現台灣的Vanguard,讓台灣出現第一家client-owned的投信。

一個討論指數投資、價值投資與長期投資的美股部落格,介紹全球投資市場的最新訊息、各種投資哲學與資產配置方法

A Long-Term Investor shares his opinions about USA stock market, ETFs, asset allocation, value investing and Index Investing.

2014年1月26日

2014年1月22日

訪問豐台灣ETF經理人

之前在Yahoo!理財專欄寫過三檔台股市場ETF的比較,其中有討論到006204這檔台灣投資人可能不太熟悉的ETF,因此也跟該ETF的經理人周尚民兄取得聯繫。最近打算遵循之前訪問元大寶來投信劉總經理的模式,訪問周尚民兄,如果各位對006204有什麼問題,也歡迎提出,我整理之後會一起請教。

2014年1月16日

1996-2013每年度的流行投資主題

流行的題材每年都不同,大家覺得2014年會是什麼呢?而過去流行的這些題材,能紅多久呢?紅之前,有多少人就知道會爆紅而先買?還是大多是紅了之後才買?買了之後,在漸漸不紅之前,還來得急賣掉嗎?跟隨這些投資的流行,能賺錢嗎?

【表格版】

【圖表版】

【表格版】

年度

|

流行投資主題

|

1996

|

IPOs(初次公開發行股票)、小型啤酒廠、非理性繁榮

|

1997

|

威而鋼、雪茄、電信電纜

|

1998

|

電子零售、創業投資(VC)、傳統商業網路化

|

1999

|

B2B網路、Y2K(千禧蟲)、追蹤股票、股權分離

|

2000

|

無線網路、光纖網路、新興區域型電信公司(CLEC)

|

2001

|

舊經濟、防禦性股票

|

2002

|

安全科技、國防工業

|

2003

|

生物科技、光纖到府、更多生物科技

|

2004

|

網路電話、3G無線上網、中國

|

2005

|

石油、建商、印度、保單貼現

|

2006

|

住宅不動產產、綠色科技、槓桿收購、電視遊戲

|

2007

|

私募股權、避險基金、金磚四國、商業不動產

|

2008

|

黃金、槓桿型ETFs、放空

|

2009

|

美元套利交易,新興市場,商品

|

2010

|

行動網站,金屬和礦業股,平板電腦與智慧型手機,創業投資

|

2011

|

社群媒體IPOs、外匯交易、追逐風險或規避風險、高股息

|

2012

|

追逐收益、建商與裝修類股、蘋果痴迷、指數化

|

2013

|

庫藏股、艾隆馬斯克、比特幣、作多日股/放空日圓、智慧貝塔

|

【圖表版】

J.P.Morgan 2014第一季市場報告-Part 5 資產類別

接續Part 4。

前面幾部份分別討論的是美股、美國總經、固定收益、國際市場,最後這部份要討論的是資產配置,這邊的讀者應該有不少是採取被動投資或是以指數化投資工具做主動投資,因此這部份應該是相當重要的。

這張圖裡面的資產配置(Asset Allocation),指的是持有25%的S&P 500大型股,10%的Russell 2000小型股,15%的MSCI EAFE歐澳遠東成熟市場股市,5%的MSCI新興市場股市,25%的Barclays綜合債券、5%的Barclays1-3月短期債券、5%的市場中性指數、5%商品和5%的REIT。

過去十年,這些資產類別中,表現最好的是新興市場,累積報酬達197.7%,年化有11.5%,不過在2013年則是倒數第二名,只有-2.3%的報酬。而Russell 2000的美國小型股累積報酬也有138.3%,年化有9.1%,比S&P 500的累積104.3%,年化7.4%好上不少。一般認為有避險效果的市場中性指數,的確是有效果,只有一年墊底,只有一年報酬是負值(-0.8%),但是報酬在股市中並不算理想。另外,成熟市場的10年累積報酬有104.1%,跟S&P 500差不多,但是距離新興市場一大段距離,過去10年算是新興市場的黃金十年。

在房地產部份,REITs過去10年累積報酬有128.5%,年化報酬有8.6%,即使中間經歷過次貸危機,不過現在的表現看起來還是相當不錯。至於綜合債券,過去10年的累積報酬為56%,年化為4.5%,跟股市差距不小,即使過去幾年債券市場相當熱絡,但看來債券的報酬還是偏低。那麼如果持有現金呢?過去10年持有現金也有17.1%的累積報酬,年化則大約是1.6%,而且這並不是表現最差的資產。

最差的資產其實是商品,過去10年的累積報酬只有9%,年化之後甚至還不到1%,只有0.9%的年化報酬率。

如果按照這張圖所建議的資產配置,則過去10年的累積報酬為100.1%,年化之後為7.2%,剛好是72法則數字。持有這樣多樣分散的投資組合,過去10年的資產績效大約都在中間位置,贏過一些資產,也輸給一些資產,表現最好的年度可以上漲12.5%,表現最差則一年就下跌了24%。以2013年為例,S&P 500上漲了32.4%,而這個資產配置則只有14.9%的表現,這是資產配置的投資人要認清的一個現象:當某一個資產表現得特別好的時候,你的資產註定不會獲得相同的績效,因為你還持有其他表現比較差的資產。

那麼資產配置好處是什麼?以2008年為例,S&P 500下跌了37%,但是資產配置則只下跌24%。取得合理的報酬,承受適當的波動風險,不需要去預測什麼資產將來表現會比較好,如果猜錯可能賠更多,這就是資產配置的好處。

畢竟,有人在2013年初就先猜到Russell 2000會是表現最好的資產嗎?又,有人現在就能說出什麼資產在2014年會是表現最好的資產?

這個矩陣比較了12種資產在過去10年的相關性以及年化波動性。這兩項資訊對於進行資產配置來說,是相當重要的參考依據。先從最上面開始看,美國大型股(S&P 500指數),跟成熟市場股市相關性最高,達0.89,避險基金0.81也不低,新興市場股市和REITs則都是0.77,高收益債也有0.76,而商品則只有0.30。負相關的則有市政債的-0.11、綜合債券的-.026,以及美元指數的-0.46。其實,美元指數跟矩陣中的資產都是不相關或是負相關。

如果以股票為核心資產,那麼要另外配置一些比較不相關或是負相關的資產,首選應該是債券(綜合債券或市政債),不過從矩陣中可以看得出來美元指數的負相關這麼明顯,如果不是長期持有的總報酬不理想,在降低波動的應用上倒是更理想的工具。

REITs、高收益債,其實都跟股市很高度正相關,並沒有太大的降低波動效果。至於商品,雖然跟其他資產大多接近不相關或正相關的關係,不過長期持有的總報酬也是不怎麼理想。

這12項資產中,波動性最大的是REITs,有26%,而新興市場居次,也有25%,商品排名第三,為21%。至於波動最低的,則是綜合債券以及市政債券的4%,近年來最受歡迎的高收益債,波動程度有12%,甚至還高於避險基金,僅稍低於S&P 500。

這邊則是10種另類資產的年度報酬變化。以過去10年的報酬排名,分別有私募股權、業主有限合夥(MLPs)、不動產、不良債權避險基金(Distrsd.)、全球股市、相對價值避險基金(Rel. Val.)、避險基金綜合指數(HF Agg.)、併購套利避險基金(Mrgr. Arb.)、全球宏觀策略避險基金(Glb. Macro)以及市場中性避險基金(Eq. Mkt. Ntrl.)。其中六種都是避險基金,而大多現在也都找得到ETF了,像是:

最右邊的兩個欄位是這10種另類資產過去10年的年化報酬與年化波動率,可以看得出來一個明顯的趨勢,年化報酬越高的,波動率也都很高,而年化報酬比較低的,波動率也相對比較低。年化報酬最高的是私募股權,達15.1%,如果跟本文第一張圖表相比,其實也還是表現最好的一種資產,不過跟全球股市的波動程度相比(16%),私募股權的波動反而是比較低的(10.4%)。另外,常春藤的校產基金也持有很多私募股權,這在《哈佛耶魯教你一輩子的理財規劃》一書中也有討論。只是對一般投資人來說,好的私募股權投資管道很有限。

另外值得留意的是業主有限合夥(MLPs),現在已經有超過10檔ETF可以用來投資MLP了,這是一種高殖利率,性質比較接近固定收益商品的投資工具,有興趣的投資人可以看一下之前的介紹。MLP年化報酬也有15%,其實不輸私募股權,但是波動性很高,達18.2%,僅落後給房地產的25.4%。而房地產這麼高的波動,卻只有8.5的年化報酬,雖然也不差,排名第三,但是投資人要承受的資產波動想必非常煎熬。

那麼,在避險基金部份呢?以綜合指數來看,年化報酬有5.8%,落後給全球股市的7.3%,所以避險基金的報酬並沒有特別好,不過波動情況倒是平穩許多,只有7.9%,而全球股市則有16%。避險基金的細分類中,只有不良債權類別表現比較好,有7.7%的年化報酬,可惜目前沒有這類的ETF。而其餘幾類避險基金,波動性很低,但是報酬也很低。

這張圖則是基金流向,也是許多投資人關注的訊息。從2007年開始,美國的國內股票型基金資金是每年都在淨流出,而且在2009年以後並沒有縮減規模,反而流出情況越來越大,從2009年流出290億美元,成長到2012年流出1,560億美元,直到2013年才開始轉為淨流入,但規模也不大,只有150億美元。那麼,錢都跑到哪裡去了呢?國際股市和債券。其中債券部份前幾年都有兩三千億美元左右的淨流入,但是2013年則淨流出130億美元(19-32),但是還沒有明顯轉向,市場期待的是資金從債市流出,流進股市的Great Rotation,2014年很有可能看得到。

不過在國際股市部份,2013年的資金淨流入卻反而相當明顯,高達910億美元。此外混和型基金也吸收了590億美元的資金,過去幾年來持續成長,顯示投資人想要棄債轉股,卻又有疑慮,所以就透過混和型基金讓經理人來幫自己決定股債配置。而唯一資金流出明顯的,是貨幣型基金,流出了680億美元。

左下角則是股票型和債券型基金與ETFs過去幾年的累積資金流向,債券基金從2007年開始到2013年11月已經累積了13,460億美元,相當龐大的規模,平均每年有將近200億美元左右,不過在2013年開始下降了。而股票型基金則只有累積了4,980億美元,但是在2013年,資金流入的情況相當明顯。

右下角則是每個月資金流進股票型基金和債券型基金的差額,2009年以來都是流進債券型基金比較多,直到2013年才轉向。2013年11月,股票型基金流進資金比債券型基金多了410億美元。

上面的圖示S&P 500在各時期的報酬,藍色是股利報酬,灰色是資本增值的報酬,在1980年以前,S&P 500的股利報酬大約都還有平均年化4%以上的表現,但是在1990s到2000s這20年間,只剩下2%左右而已。至於資本增值的部份,變動就很大了,1930s是年化-5.3%,但是在1990s則是15.3%。所以生長在什麼樣的年代,投資股市的報酬就會有很大的不同,如果是在1980s到1990s投資的人,可以拿到年化14%左右的績效,但是如果是在1930s到1940s投資的人,卻只能獲得「資本減值」:投資一定有風險。

左下角的柱狀圖是各國股市的殖利率,藍色菱形則是該國10年公債的殖利率,美國1.9%和日本1.7%都算是很低的,而澳洲的4.2%和英國的3.5%則是相對來說比較高的,全球平均則是2.4%。右下角則是各國REIT的殖利率,日本3.3%、英國3.4%和美國4.1%都是比較低的市場,而比較高的則有澳洲、新加坡、加拿大和法國,約在5.8%左右,全球平均則是4.4%。以殖利率來看,房地產市場比股市更高。

在商品部份,過去10年中表現最好的是貴重金屬,有130%的報酬,而工業金屬次之,有大約60%的報酬,剩下的三種商品則都是負報酬,包含榖物、牲畜和能源,尤其是能源商品,在金融海嘯之後,就一直維持在很低迷的狀態。

右上角是黃金的價格,咖啡色走勢為通膨校正,可以看到1980年那次金價只有800左右,但是通膨校正後比起這次金價1900還要高。不過金價已經從高點跌到1200左右了,如果跟上次回跌的情況類似的話,應該會跌到800左右。

右下角則是商品指數的年報酬(橘色)與CPI年增率(灰色)比較,兩者有一定程度的相關,不過可以看到商品的長期報酬幾乎接近零,而如果考慮到通膨的話,甚至還無法抗通膨。

這邊比較持有的期間和報酬率的分佈,綠色的是持有股票,藍色為持有債券,而灰色則是股債各半的配置。如果持有一年,則股票可能的報酬範圍在51%到-37%之間,波動相當大,債券則是43%到-8%,比起股票來說,上漲的幅度稍小,但是下跌的幅度就小很多了。圖中也比較了持有5年、10年的情況,不過接下來討論20年的情況。

在1950到2013年,持有股票長達20年,則不管是從什麼時候持有到什麼時候,都是正報酬,報酬介於18%到6%之間,最差也有年化6%的報酬,算是相當不錯。而如果持有債券,則最好有12%,最差只有1%。至於股債各半的配置,最好有14%,最差則是5%。

在配置之後,報酬比單獨持有股票差,但是波動風險也比較低。平均來說,持有股票20年,可以得到年化11.1%的報酬,債券則只有6.1%,而股債各半的配置則是9%的年化報酬。

上面兩個圓餅圖比較的是兩個不同的資產配置在1994到2012年的表現,左側是傳統的三種資產,持有55%的S&P 500,15%的MSCI歐澳遠東成熟市場,以及30%的巴克萊綜合債券,這個組合可以獲得年化7.43%的報酬和10.80%的標準差(波動),而右側則是八種資產的配置,分別是市場中性避險8%、商品8%、REIT也8%、S&P 500持有22%、Russell 2000持有9%、MSCI歐澳遠東13%、MSCI新興市場4%和巴克萊綜合債券26%。這樣更多樣的組合可以獲得更高的報酬(7.72%)和更低的波動(9.87%)。而各種資產過去20年的年化報酬則在下面的柱狀圖。

最右下角的藍色,顯示的是投資人的平均報酬,只有2.3%,甚至還無法打敗通膨的2.5%。所以如果長期持有上面任何一種資產配置,都能贏過很大部份的投資人。這部份可以看我之前對Dalbar研究報告的文章。

這邊則是現金帳戶的分析。在2006年,在銀行存10萬美元,可以拿到5,240美元的利息,但是2013年卻只有270美元的利息。

而下面的柱狀圖則是家庭資產中現金所佔的比例,在2009年三月份的時候,來到最高有大約22%左右,而現在則降到只有17%左右,顯示投資人已經不再像是金融海嘯那時什麼資產都大跌,所以寧願持有現金。

最後則是確定給付退休計畫(DB,Defined Benefit)和捐贈基金(Endowments)的情況,退休計畫持有27%的股票,9%的債券,20%的避險基金、16%的私募股權、17.7%的房地產,而捐贈基金則主要集中在48%的股票和38%的債券。

(全部結束)

前面幾部份分別討論的是美股、美國總經、固定收益、國際市場,最後這部份要討論的是資產配置,這邊的讀者應該有不少是採取被動投資或是以指數化投資工具做主動投資,因此這部份應該是相當重要的。

這張圖裡面的資產配置(Asset Allocation),指的是持有25%的S&P 500大型股,10%的Russell 2000小型股,15%的MSCI EAFE歐澳遠東成熟市場股市,5%的MSCI新興市場股市,25%的Barclays綜合債券、5%的Barclays1-3月短期債券、5%的市場中性指數、5%商品和5%的REIT。

過去十年,這些資產類別中,表現最好的是新興市場,累積報酬達197.7%,年化有11.5%,不過在2013年則是倒數第二名,只有-2.3%的報酬。而Russell 2000的美國小型股累積報酬也有138.3%,年化有9.1%,比S&P 500的累積104.3%,年化7.4%好上不少。一般認為有避險效果的市場中性指數,的確是有效果,只有一年墊底,只有一年報酬是負值(-0.8%),但是報酬在股市中並不算理想。另外,成熟市場的10年累積報酬有104.1%,跟S&P 500差不多,但是距離新興市場一大段距離,過去10年算是新興市場的黃金十年。

在房地產部份,REITs過去10年累積報酬有128.5%,年化報酬有8.6%,即使中間經歷過次貸危機,不過現在的表現看起來還是相當不錯。至於綜合債券,過去10年的累積報酬為56%,年化為4.5%,跟股市差距不小,即使過去幾年債券市場相當熱絡,但看來債券的報酬還是偏低。那麼如果持有現金呢?過去10年持有現金也有17.1%的累積報酬,年化則大約是1.6%,而且這並不是表現最差的資產。

最差的資產其實是商品,過去10年的累積報酬只有9%,年化之後甚至還不到1%,只有0.9%的年化報酬率。

如果按照這張圖所建議的資產配置,則過去10年的累積報酬為100.1%,年化之後為7.2%,剛好是72法則數字。持有這樣多樣分散的投資組合,過去10年的資產績效大約都在中間位置,贏過一些資產,也輸給一些資產,表現最好的年度可以上漲12.5%,表現最差則一年就下跌了24%。以2013年為例,S&P 500上漲了32.4%,而這個資產配置則只有14.9%的表現,這是資產配置的投資人要認清的一個現象:當某一個資產表現得特別好的時候,你的資產註定不會獲得相同的績效,因為你還持有其他表現比較差的資產。

那麼資產配置好處是什麼?以2008年為例,S&P 500下跌了37%,但是資產配置則只下跌24%。取得合理的報酬,承受適當的波動風險,不需要去預測什麼資產將來表現會比較好,如果猜錯可能賠更多,這就是資產配置的好處。

畢竟,有人在2013年初就先猜到Russell 2000會是表現最好的資產嗎?又,有人現在就能說出什麼資產在2014年會是表現最好的資產?

這個矩陣比較了12種資產在過去10年的相關性以及年化波動性。這兩項資訊對於進行資產配置來說,是相當重要的參考依據。先從最上面開始看,美國大型股(S&P 500指數),跟成熟市場股市相關性最高,達0.89,避險基金0.81也不低,新興市場股市和REITs則都是0.77,高收益債也有0.76,而商品則只有0.30。負相關的則有市政債的-0.11、綜合債券的-.026,以及美元指數的-0.46。其實,美元指數跟矩陣中的資產都是不相關或是負相關。

如果以股票為核心資產,那麼要另外配置一些比較不相關或是負相關的資產,首選應該是債券(綜合債券或市政債),不過從矩陣中可以看得出來美元指數的負相關這麼明顯,如果不是長期持有的總報酬不理想,在降低波動的應用上倒是更理想的工具。

REITs、高收益債,其實都跟股市很高度正相關,並沒有太大的降低波動效果。至於商品,雖然跟其他資產大多接近不相關或正相關的關係,不過長期持有的總報酬也是不怎麼理想。

這12項資產中,波動性最大的是REITs,有26%,而新興市場居次,也有25%,商品排名第三,為21%。至於波動最低的,則是綜合債券以及市政債券的4%,近年來最受歡迎的高收益債,波動程度有12%,甚至還高於避險基金,僅稍低於S&P 500。

這邊則是10種另類資產的年度報酬變化。以過去10年的報酬排名,分別有私募股權、業主有限合夥(MLPs)、不動產、不良債權避險基金(Distrsd.)、全球股市、相對價值避險基金(Rel. Val.)、避險基金綜合指數(HF Agg.)、併購套利避險基金(Mrgr. Arb.)、全球宏觀策略避險基金(Glb. Macro)以及市場中性避險基金(Eq. Mkt. Ntrl.)。其中六種都是避險基金,而大多現在也都找得到ETF了,像是:

- ProShares避險複製ETF〈HDG〉

- Mars Hill全球相對價值主動型ETF〈AGLS〉

- IQ併購套利ETF〈MNA〉

- IQ避險總體投資ETF〈MCRO〉

- Credit Suisse市場中性證券ETN〈CSMN〉

另外,私募股權也有ETF:PowerShares全球上市私募股權ETF〈PSP〉

最右邊的兩個欄位是這10種另類資產過去10年的年化報酬與年化波動率,可以看得出來一個明顯的趨勢,年化報酬越高的,波動率也都很高,而年化報酬比較低的,波動率也相對比較低。年化報酬最高的是私募股權,達15.1%,如果跟本文第一張圖表相比,其實也還是表現最好的一種資產,不過跟全球股市的波動程度相比(16%),私募股權的波動反而是比較低的(10.4%)。另外,常春藤的校產基金也持有很多私募股權,這在《哈佛耶魯教你一輩子的理財規劃》一書中也有討論。只是對一般投資人來說,好的私募股權投資管道很有限。

另外值得留意的是業主有限合夥(MLPs),現在已經有超過10檔ETF可以用來投資MLP了,這是一種高殖利率,性質比較接近固定收益商品的投資工具,有興趣的投資人可以看一下之前的介紹。MLP年化報酬也有15%,其實不輸私募股權,但是波動性很高,達18.2%,僅落後給房地產的25.4%。而房地產這麼高的波動,卻只有8.5的年化報酬,雖然也不差,排名第三,但是投資人要承受的資產波動想必非常煎熬。

那麼,在避險基金部份呢?以綜合指數來看,年化報酬有5.8%,落後給全球股市的7.3%,所以避險基金的報酬並沒有特別好,不過波動情況倒是平穩許多,只有7.9%,而全球股市則有16%。避險基金的細分類中,只有不良債權類別表現比較好,有7.7%的年化報酬,可惜目前沒有這類的ETF。而其餘幾類避險基金,波動性很低,但是報酬也很低。

這張圖則是基金流向,也是許多投資人關注的訊息。從2007年開始,美國的國內股票型基金資金是每年都在淨流出,而且在2009年以後並沒有縮減規模,反而流出情況越來越大,從2009年流出290億美元,成長到2012年流出1,560億美元,直到2013年才開始轉為淨流入,但規模也不大,只有150億美元。那麼,錢都跑到哪裡去了呢?國際股市和債券。其中債券部份前幾年都有兩三千億美元左右的淨流入,但是2013年則淨流出130億美元(19-32),但是還沒有明顯轉向,市場期待的是資金從債市流出,流進股市的Great Rotation,2014年很有可能看得到。

不過在國際股市部份,2013年的資金淨流入卻反而相當明顯,高達910億美元。此外混和型基金也吸收了590億美元的資金,過去幾年來持續成長,顯示投資人想要棄債轉股,卻又有疑慮,所以就透過混和型基金讓經理人來幫自己決定股債配置。而唯一資金流出明顯的,是貨幣型基金,流出了680億美元。

左下角則是股票型和債券型基金與ETFs過去幾年的累積資金流向,債券基金從2007年開始到2013年11月已經累積了13,460億美元,相當龐大的規模,平均每年有將近200億美元左右,不過在2013年開始下降了。而股票型基金則只有累積了4,980億美元,但是在2013年,資金流入的情況相當明顯。

右下角則是每個月資金流進股票型基金和債券型基金的差額,2009年以來都是流進債券型基金比較多,直到2013年才轉向。2013年11月,股票型基金流進資金比債券型基金多了410億美元。

上面的圖示S&P 500在各時期的報酬,藍色是股利報酬,灰色是資本增值的報酬,在1980年以前,S&P 500的股利報酬大約都還有平均年化4%以上的表現,但是在1990s到2000s這20年間,只剩下2%左右而已。至於資本增值的部份,變動就很大了,1930s是年化-5.3%,但是在1990s則是15.3%。所以生長在什麼樣的年代,投資股市的報酬就會有很大的不同,如果是在1980s到1990s投資的人,可以拿到年化14%左右的績效,但是如果是在1930s到1940s投資的人,卻只能獲得「資本減值」:投資一定有風險。

左下角的柱狀圖是各國股市的殖利率,藍色菱形則是該國10年公債的殖利率,美國1.9%和日本1.7%都算是很低的,而澳洲的4.2%和英國的3.5%則是相對來說比較高的,全球平均則是2.4%。右下角則是各國REIT的殖利率,日本3.3%、英國3.4%和美國4.1%都是比較低的市場,而比較高的則有澳洲、新加坡、加拿大和法國,約在5.8%左右,全球平均則是4.4%。以殖利率來看,房地產市場比股市更高。

在商品部份,過去10年中表現最好的是貴重金屬,有130%的報酬,而工業金屬次之,有大約60%的報酬,剩下的三種商品則都是負報酬,包含榖物、牲畜和能源,尤其是能源商品,在金融海嘯之後,就一直維持在很低迷的狀態。

右上角是黃金的價格,咖啡色走勢為通膨校正,可以看到1980年那次金價只有800左右,但是通膨校正後比起這次金價1900還要高。不過金價已經從高點跌到1200左右了,如果跟上次回跌的情況類似的話,應該會跌到800左右。

右下角則是商品指數的年報酬(橘色)與CPI年增率(灰色)比較,兩者有一定程度的相關,不過可以看到商品的長期報酬幾乎接近零,而如果考慮到通膨的話,甚至還無法抗通膨。

這邊比較持有的期間和報酬率的分佈,綠色的是持有股票,藍色為持有債券,而灰色則是股債各半的配置。如果持有一年,則股票可能的報酬範圍在51%到-37%之間,波動相當大,債券則是43%到-8%,比起股票來說,上漲的幅度稍小,但是下跌的幅度就小很多了。圖中也比較了持有5年、10年的情況,不過接下來討論20年的情況。

在1950到2013年,持有股票長達20年,則不管是從什麼時候持有到什麼時候,都是正報酬,報酬介於18%到6%之間,最差也有年化6%的報酬,算是相當不錯。而如果持有債券,則最好有12%,最差只有1%。至於股債各半的配置,最好有14%,最差則是5%。

在配置之後,報酬比單獨持有股票差,但是波動風險也比較低。平均來說,持有股票20年,可以得到年化11.1%的報酬,債券則只有6.1%,而股債各半的配置則是9%的年化報酬。

上面兩個圓餅圖比較的是兩個不同的資產配置在1994到2012年的表現,左側是傳統的三種資產,持有55%的S&P 500,15%的MSCI歐澳遠東成熟市場,以及30%的巴克萊綜合債券,這個組合可以獲得年化7.43%的報酬和10.80%的標準差(波動),而右側則是八種資產的配置,分別是市場中性避險8%、商品8%、REIT也8%、S&P 500持有22%、Russell 2000持有9%、MSCI歐澳遠東13%、MSCI新興市場4%和巴克萊綜合債券26%。這樣更多樣的組合可以獲得更高的報酬(7.72%)和更低的波動(9.87%)。而各種資產過去20年的年化報酬則在下面的柱狀圖。

最右下角的藍色,顯示的是投資人的平均報酬,只有2.3%,甚至還無法打敗通膨的2.5%。所以如果長期持有上面任何一種資產配置,都能贏過很大部份的投資人。這部份可以看我之前對Dalbar研究報告的文章。

這邊則是現金帳戶的分析。在2006年,在銀行存10萬美元,可以拿到5,240美元的利息,但是2013年卻只有270美元的利息。

而下面的柱狀圖則是家庭資產中現金所佔的比例,在2009年三月份的時候,來到最高有大約22%左右,而現在則降到只有17%左右,顯示投資人已經不再像是金融海嘯那時什麼資產都大跌,所以寧願持有現金。

最後則是確定給付退休計畫(DB,Defined Benefit)和捐贈基金(Endowments)的情況,退休計畫持有27%的股票,9%的債券,20%的避險基金、16%的私募股權、17.7%的房地產,而捐贈基金則主要集中在48%的股票和38%的債券。

(全部結束)

標籤:

Asset Allocation

2014年1月14日

J.P.Morgan 2014第一季市場報告-Part 4 國際市場

接續Part 3。

2013年全球的股市表現其實都不差,尤其成熟市場表現遠勝新興市場。以美元計價的話,美股在2013年上漲了32.4%,歐澳遠東成熟市場也有23.3%,而英國以外的歐洲更有28.7%,如果只看股市表現的話,很難再說歐洲還沒脫離之前的債務危機了。而相較之下,日本除外的太平洋以及新興市場,表現就很弱了,金磚四國分別是中國漲了4%,印度跌了3.8%,巴西跌最多,15.8%,而俄羅斯小漲了1.4%。

有意思的是,之前我最看好的國家分別是美國和德國,而在2013年,這兩個國家的績效都剛好是32.4%。

那麼,各國的股市報酬來自哪裡呢?股利都佔很小一塊,而英國和新興市場的盈餘甚至還是負的,盈餘表現最好的是日本。而即使表現最好的美國,盈餘佔股市報酬的比例也不大,這個在Part 1已經提過了。

經過金融海嘯之後,先是新興市場大漲,去年輪到了成熟市場大漲,那麼各國距離2007年高點還有多遠呢?結果只有美股創新高,而且距離2007年的高點又多漲了快要10%,其餘國家則還有努力的空間,尤其加計匯率的貶值的話還要上漲一大段才能回到前高。

歐澳遠東指數,現在的本益比相對來說並不高,只有13.3倍,價格在956點,距離2007年七月的高點1212還有27%的空間,如果是跟2000年三月的高點相比的話,從本益比與股息殖利率兩個指標來推算,則還有一倍左右的上漲空間。

至於全球的GDP成長率,最高的還是中國,其次是印度,灰色代表過去四季,淺藍色代表未來四季的預測,其中中國、印度都沒有太大的差別,不過南韓在未來一年預期會有不錯的經濟成長表現,比去年好很多,南非和墨西哥也都越來越看好。而金磚四國的巴西和俄羅斯,成長率則相對來說低很多,在預期中將不再高成長,取而代之的會是南非、墨西哥,這也是為什麼會提出薄荷四國(MINT):墨西哥、印度、奈及利亞、土耳其。

至於在成熟市場,數據上當然不如新興市場亮眼,不過並不是GDP成長率高就會有好的報酬,重要的是看經濟成長的趨勢以及是否優於預期。在未來四季,成熟市場的GDP還是逐步向上的,尤其美國、英國、德國、加拿大其實都值得留意,而日本則比較悲觀,只會好到2014年第一季,後面兩季的成長率就會大幅下降。

過去兩年的採購經理人指數表現,綠色代表高於50的樂觀,紅色代表低於50的悲觀。全球去年大多在50以上,而且逐步向上,其中美國、加拿大、英國都表現不錯,尤其是英國的的PMI高達57.3,成熟市場中唯一比較悲觀的只有法國。

而新興市場則是台灣表現最好,墨西哥其次,其餘國家則都在50上下,不好也不壞,也沒有出現什麼明顯的趨勢。就這樣看來,2014年度還是成熟國家主宰市場。

在新興市場,出口是不少國家經濟主要的命脈,以金磚四國來看,其實俄羅斯最依靠出口,佔GDP總值的25.8%,中國也差不多,有24.9%,至於印度和巴西就比較低一點了,分別是16.1%和10.8%。至於出口到哪裡去呢?俄羅斯主要是出口到歐洲(能源),而中國則比較多元一點,但還是以美國和歐洲市場為主。

那麼成熟市場呢?德國算是最依賴出口的成熟市場,佔GDP總值達33.5%,甚至高於俄羅斯和中國,而義大利也有24.3%,法國有21.3%,英國有17.4%,不過這些歐洲國家的主要出口市場也都還是在歐洲。以這些資料來看,金磚四國的消費力或許已經不輸給美國了,而消費能力最強的反而是歐洲。

右側的圖表則是顯示新興市場對於美國、歐洲和日本這些成熟市場的敏感度,泰國、台灣和新加坡算是最敏感的三個新興市場,而影響最大的是歐洲,其次是美國,最後才是日本。以我們台灣自己為例,歐洲的GDP成長1%,台灣的GDP就會跟著成長0.6%,而美國成長1%,台灣也能成長0.5%左右,而日本成長1%,帶給台灣的影響則大約只有0.1%。

左側圖表的橫軸是都市化的比例,資料日期在1961到2012年,美國在一開始的都市化程度就跟現在沒有差太多了,而南韓逐漸成長到現在,也跟美國差不多了,不過都市化程度最高的是日本,達90%以上。而中國則正在迎頭趕上,現在大約是50%,距離美國已經超過80%還有很長一段路要走,印度就更低了,只有30%。

而在縱軸人均GDP,美國高於日本,但都屬於相當富有的國家,南韓其實距離日本還有很遠一段距離,而中國也還距離南韓相當遙遠,而印度距離中國也又是另一個階層。

至於全球的消費能力,新興市場在2007年左右已經超越美國,並且權重不斷上升,目前已經接近40%,而美國消費佔全球的比重則持續下降,現在只剩25%左右而已。

左側表格的上半部是成熟市場,人均GDP都在三萬美元以上,以美國的52,839最高,德國居次,義大利墊底,只有33,909美元。下半部則是新興市場,最高的是南韓的23,838,其實跟台灣差不多,而巴西、墨西哥和俄羅斯也都有超過一萬美元以上了,中國現在還只有6,569美元,所以真的有錢起來的還是很少數人,至於印度就更低了,只有1,414美元而已。

右側的兩個圖表,則是公開發行公司的價值佔GDP的百分比以及私募股權投資佔GDP的百分比,英國都是最高的,美國則都是第二高。以美國為例,公開發行公司的價值佔GDP的比例有141%,而私募股權投資佔GDP有0.85%,所以公開上市還是投資的主流。有意思的是中國各種經濟指標都顯示比起印度有更高度的發展,但是因為管制的關係,所以在公開發行公司佔GDP的比例,卻只有22%而已,反而落後給印度的49%一大段距離。

資金流入會對該國的匯率有什麼影響呢?這張圖表的橫軸是資金進出金額佔GDP的比例,右側為正值,左側為負值,縱軸則是匯率的績效,正值為升值,負值為貶值。右上角三個國家:匈牙利、中國、南韓,是資金流進,匯率升值,左下角則是資金流出、匯率貶值的國家,包括巴西、印度、印尼、土耳其、南非,這五個國家也就是華爾街所說的脆弱五國(BIITS)。

比較值得留意的是,台灣和新加坡的資金流入量都很大,將近20%,但是卻沒有造成匯率升值,反而小幅貶值,這應該是明顯的匯率控制證據。

這個圖表的橫軸為負債佔GDP的比例,中心點為100%,縱軸則是GDP成長率,中心點為0%。此外,圓圈的大小表是的是該國10年期公債的殖利率,代表借貸成本,而紫色代表新興市場,灰色代表成熟市場。

以趨勢來看,可以看出負債越多的國家,經濟成長就越慢,而成熟市場偏向分佈於右下角,也就是負債多、成長慢(甚至在右下象限的歐洲PIG三國經濟成長都是負值),新興市場則是分佈於負債少、成長快的左上角。不過有趣的是,新興市場雖然負債少、成長快,但是借貸成本卻比成熟市場高。

左上角為美國、日本與歐盟三大央行的資產佔名目GDP的比例,其中日本和美國一樣都是在金融海嘯以來就不斷上升,尤其是日本,並不是在安倍晉三上台之後才有大幅度增加。不過美國已經開始縮減量化寬鬆的額度了,這個上升的趨勢可能在未來一兩年內開始反轉。值得留意的是歐洲央行,在歐債危機之後,資產佔GDP的比重已經下降了不少,而且其實這段期間歐洲的GDP還在負成長,這其實對歐洲來說是個好現象。

右上角則是新興市場與成熟市場的實際政策利率,新興市場的實際政策利率不斷下降,這應該是降息加上CPI上升的雙重效應。而成熟市場則已經處於負利率狀態長達四年以上了,不過情況有逐漸好轉的趨勢。

下面的圖則是各國目標政策利率、通膨年增率和實際政策利率的情況,左側是成熟市場,右側是新興市場。在成熟市場的部份,幾乎都處於負利率,尤其香港最為嚴重。而新興市場則是印度最嚴重,目標利率有7.5%,但是通膨年增率卻高達10%,也就是負利率達2.5%左右。而相反的則是巴西,目標利率有10%,通膨年增率則是6%左右,所以實際利率約4%,是新興市場中最高的。

左上角的圖表在顯示歐洲的失業率,美國在金融海嘯之後已經往下降了,不過歐洲後來又發生了債務危機,所以失業率再度上升,現在還維持在12%的位置,也是1970年以來最高紀錄。左下角則是通膨情況,在歐債危機之後通膨數據就不斷下降,CPI年增率只有0.9%,核心CPI年增率也只有1.1%,如果繼續降下去,都快要變成通縮了。

右側圖則是財政拖累的情況,分為兩個時期:2010-2013和2013-2016。在2010-2013,歐元區的財政拖累佔GDP3%,不過預計2013-2016將會降到1%,而希臘則會從7%降到3%,德國也會從4%降到1%,這兩個國家的情況好轉比較明顯,其他國家則好轉的情況有限,甚至義大利將來的財政拖累還會從1%上升到2%。

這張圖表中,我們可以看到90年代末期歐元發行之後,各國的借貸成本(10年公債殖利率)就趨於一致,大約在3-5%左右,一直到金融海嘯爆發之後才又各走自己的路,其中德國算是最佔便宜的,目前的借貸成本只有1.94%,而希臘在歐債危機爆發時曾經高到30%以上,現在也好轉許多,但也還在8.26%,次差的則是葡萄牙,現在是6%,其餘PIIGS成員則大約在3.44-4.18%左右。

接下來看看日本。日本政府公債,有13%由日本央行持有,79%由日本國內持有,只有8%是外國所持有,名目10年公債殖利率長期維持在1%左右,但是CPI年增率則長期維持在0%左右。

右上角則是日圓走勢和日股走勢的比較,從走勢的圖來看,相關性很高,當日圓貶值,日股就上漲,日圓升值,日股就跌。右下角則是日本政府的財政平衡,過去三年大約都維持在GDP的-8%到-10%,上次正值已經是90年代初期的事情了,而IMF則預估未來幾年赤字應該會逐漸減少,但也還很難看到正值。

中國呢?從2010年開始,雖然是在全球開始擺脫金融海嘯的時候,不過卻也是中國成長開始減緩的開始。有意思的是,其實淨出口對中國的GDP來說並不太重要,甚至在2009年是-3.5%的拖累,近兩年也都是負值,代表中國其實進口比出口還要大量。而對GDP主要的影響因素其實是消費和投資,消費情況還算穩定,但是投資則是逐年減少,這是比較大的警訊,也是中國經濟結構調整的現象,但是出口看來不太可能再上升了,而投資則勢必會不斷下降,消費卻又很難完全承擔投資與出口兩者所減少的成長,所以未來中國的經濟成長率,大概就是從7%緩慢降到5%左右。

右側的圖則可以看得出來,過去10年,中國的GDP高速成長,其實也被通膨侵蝕掉了很大一塊(紫色),而曲線所代表的信貸餘額,在2004到2008這幾年的走勢跟GDP很接近,但是在金融海嘯飆高之後,兩者的相關性就消失了。2013年,信貸餘額有下降的情況。

左上角為全球30個國家的股市相關性,在2011年歐債危機之後到達最高點,之後就不斷下降,從0.7左右下降到現在的0.42,但是在過去20年中也只算中等而已,1994到1997那段期間,曾經低到只有0.2左右。

左下角則是新興市場佔MSCI全球指數的比重,柱狀圖為盈餘,紫色菱形為市值。2013年,新興市場佔MSCI全球指數的市值比重下降了不少,從13%下跌到11%,而盈餘則是連續五年沒有太大的變化了,大多維持在14%左右。市值的減少或許可以說是熱錢從新興市場撤出所導致,不過盈餘在全世界的比重沒有增加,卻是讓投資人想看好也很難。

右上角是MSCI全球指數的權重分佈,美國佔了48%最高,歐洲則佔了24%次之,新興市場如同剛剛提過的,只佔11%,日本佔8%都快跟新興市場差不多了。右下角則是全球GDP的權重分佈,新興市場已經過半數,達到51%了,美國則只有19%,歐洲也一樣19%。由此看來,股市市值和GDP很明顯並不相稱。

在MSCI新興市場指數中,中國佔了19%,南韓佔了16%,巴西有12%,而歐洲新興國家則只佔了10%。以類股來看,則金融股佔了27%,商品類股佔了21%,消費類股佔了17%,科技類股佔16%。

而在六個比較重要的新興市場國家中,每個國家的類股權重都有自己的特點,像是巴西的商品類股和金融類股都將近30%,而俄羅斯光是商品類股就佔了63%,其中大多數都是能源相關產業,中國則特別著重在金類股,有38%,墨西哥則是消費類股34%最重要,而南韓則是有37%的科技類股。所以俄羅斯最大的風險就是能源商品的崩盤,而中國最大的風險則是自己發生金融危機。在類股的分佈上,最為平均的只有印度。

在成熟市場的投資價值評估上,各國距離長期平均差距並不遠,也就是股價都算合理。不過如果以實際數據來相比,則目前德、英、法三個歐洲主要國家還是相對來說比較便宜的,本益比只有12.5倍左右,股價淨值比也只有1.7左右,都低於全球股市,而股息殖利率則有3%左右,也算是很不錯的,成熟市場中大概只有落後給澳洲高達4.5%的股息殖利率。

而美國、瑞士、日本的股市則是偏貴的,尤其美國的本益比15.4倍、股價淨值比2.7都是成熟市場中最高,而股息殖利率只有1.9%也只比日本的1.7%高一點。不過如果跟過去10年的平均相比,則目前的美股稍貴,但還不至於是貴得太誇張。

這種圖應該怎麼看呢?其實就看淺藍色的菱形,位置在咖啡色平均值的上面,越高就表示跟過去平均相比,該國股市已經偏貴了,而如果在平均值下面,則越低表示該國股市越便宜。

在新興市場的投資價值評估上,目前屬於相對便宜的股市有俄羅斯、中國,而昂貴的市場則有南韓、南非和墨西哥。以昂貴的墨西哥為例,本益比高達17.8倍,股價淨值比也有2.8,但是便宜的俄羅斯,本益比則只有4.8,股價淨值比更是低於1.0,只有0.7。

而大家應該都很關注台灣和南韓的比較。在這邊的資料中(與證交所的資料不同),台灣本益比14.2倍,比南韓的8.6倍高了不少,股價淨值比台灣是1.8,南韓則是1.1,因此看起來南韓股市要比台股便宜。

不過這其實是市場的特性,而不是現況的貴或便宜。如果跟過去10年的平均來比,則台股現在處於合理價格,並不算貴,也不算便宜,而南韓跟歷史平均相比,現在反而是稍嫌昂貴的股市。所以在衡量的時候,不要只看數字,因為數字所顯現的可能不是該國股市的真正價值,而是市場的特性。

2013年全球的股市表現其實都不差,尤其成熟市場表現遠勝新興市場。以美元計價的話,美股在2013年上漲了32.4%,歐澳遠東成熟市場也有23.3%,而英國以外的歐洲更有28.7%,如果只看股市表現的話,很難再說歐洲還沒脫離之前的債務危機了。而相較之下,日本除外的太平洋以及新興市場,表現就很弱了,金磚四國分別是中國漲了4%,印度跌了3.8%,巴西跌最多,15.8%,而俄羅斯小漲了1.4%。

有意思的是,之前我最看好的國家分別是美國和德國,而在2013年,這兩個國家的績效都剛好是32.4%。

那麼,各國的股市報酬來自哪裡呢?股利都佔很小一塊,而英國和新興市場的盈餘甚至還是負的,盈餘表現最好的是日本。而即使表現最好的美國,盈餘佔股市報酬的比例也不大,這個在Part 1已經提過了。

經過金融海嘯之後,先是新興市場大漲,去年輪到了成熟市場大漲,那麼各國距離2007年高點還有多遠呢?結果只有美股創新高,而且距離2007年的高點又多漲了快要10%,其餘國家則還有努力的空間,尤其加計匯率的貶值的話還要上漲一大段才能回到前高。

歐澳遠東指數,現在的本益比相對來說並不高,只有13.3倍,價格在956點,距離2007年七月的高點1212還有27%的空間,如果是跟2000年三月的高點相比的話,從本益比與股息殖利率兩個指標來推算,則還有一倍左右的上漲空間。

至於全球的GDP成長率,最高的還是中國,其次是印度,灰色代表過去四季,淺藍色代表未來四季的預測,其中中國、印度都沒有太大的差別,不過南韓在未來一年預期會有不錯的經濟成長表現,比去年好很多,南非和墨西哥也都越來越看好。而金磚四國的巴西和俄羅斯,成長率則相對來說低很多,在預期中將不再高成長,取而代之的會是南非、墨西哥,這也是為什麼會提出薄荷四國(MINT):墨西哥、印度、奈及利亞、土耳其。

至於在成熟市場,數據上當然不如新興市場亮眼,不過並不是GDP成長率高就會有好的報酬,重要的是看經濟成長的趨勢以及是否優於預期。在未來四季,成熟市場的GDP還是逐步向上的,尤其美國、英國、德國、加拿大其實都值得留意,而日本則比較悲觀,只會好到2014年第一季,後面兩季的成長率就會大幅下降。

過去兩年的採購經理人指數表現,綠色代表高於50的樂觀,紅色代表低於50的悲觀。全球去年大多在50以上,而且逐步向上,其中美國、加拿大、英國都表現不錯,尤其是英國的的PMI高達57.3,成熟市場中唯一比較悲觀的只有法國。

而新興市場則是台灣表現最好,墨西哥其次,其餘國家則都在50上下,不好也不壞,也沒有出現什麼明顯的趨勢。就這樣看來,2014年度還是成熟國家主宰市場。

在新興市場,出口是不少國家經濟主要的命脈,以金磚四國來看,其實俄羅斯最依靠出口,佔GDP總值的25.8%,中國也差不多,有24.9%,至於印度和巴西就比較低一點了,分別是16.1%和10.8%。至於出口到哪裡去呢?俄羅斯主要是出口到歐洲(能源),而中國則比較多元一點,但還是以美國和歐洲市場為主。

那麼成熟市場呢?德國算是最依賴出口的成熟市場,佔GDP總值達33.5%,甚至高於俄羅斯和中國,而義大利也有24.3%,法國有21.3%,英國有17.4%,不過這些歐洲國家的主要出口市場也都還是在歐洲。以這些資料來看,金磚四國的消費力或許已經不輸給美國了,而消費能力最強的反而是歐洲。

右側的圖表則是顯示新興市場對於美國、歐洲和日本這些成熟市場的敏感度,泰國、台灣和新加坡算是最敏感的三個新興市場,而影響最大的是歐洲,其次是美國,最後才是日本。以我們台灣自己為例,歐洲的GDP成長1%,台灣的GDP就會跟著成長0.6%,而美國成長1%,台灣也能成長0.5%左右,而日本成長1%,帶給台灣的影響則大約只有0.1%。

左側圖表的橫軸是都市化的比例,資料日期在1961到2012年,美國在一開始的都市化程度就跟現在沒有差太多了,而南韓逐漸成長到現在,也跟美國差不多了,不過都市化程度最高的是日本,達90%以上。而中國則正在迎頭趕上,現在大約是50%,距離美國已經超過80%還有很長一段路要走,印度就更低了,只有30%。

而在縱軸人均GDP,美國高於日本,但都屬於相當富有的國家,南韓其實距離日本還有很遠一段距離,而中國也還距離南韓相當遙遠,而印度距離中國也又是另一個階層。

至於全球的消費能力,新興市場在2007年左右已經超越美國,並且權重不斷上升,目前已經接近40%,而美國消費佔全球的比重則持續下降,現在只剩25%左右而已。

左側表格的上半部是成熟市場,人均GDP都在三萬美元以上,以美國的52,839最高,德國居次,義大利墊底,只有33,909美元。下半部則是新興市場,最高的是南韓的23,838,其實跟台灣差不多,而巴西、墨西哥和俄羅斯也都有超過一萬美元以上了,中國現在還只有6,569美元,所以真的有錢起來的還是很少數人,至於印度就更低了,只有1,414美元而已。

右側的兩個圖表,則是公開發行公司的價值佔GDP的百分比以及私募股權投資佔GDP的百分比,英國都是最高的,美國則都是第二高。以美國為例,公開發行公司的價值佔GDP的比例有141%,而私募股權投資佔GDP有0.85%,所以公開上市還是投資的主流。有意思的是中國各種經濟指標都顯示比起印度有更高度的發展,但是因為管制的關係,所以在公開發行公司佔GDP的比例,卻只有22%而已,反而落後給印度的49%一大段距離。

資金流入會對該國的匯率有什麼影響呢?這張圖表的橫軸是資金進出金額佔GDP的比例,右側為正值,左側為負值,縱軸則是匯率的績效,正值為升值,負值為貶值。右上角三個國家:匈牙利、中國、南韓,是資金流進,匯率升值,左下角則是資金流出、匯率貶值的國家,包括巴西、印度、印尼、土耳其、南非,這五個國家也就是華爾街所說的脆弱五國(BIITS)。

比較值得留意的是,台灣和新加坡的資金流入量都很大,將近20%,但是卻沒有造成匯率升值,反而小幅貶值,這應該是明顯的匯率控制證據。

這個圖表的橫軸為負債佔GDP的比例,中心點為100%,縱軸則是GDP成長率,中心點為0%。此外,圓圈的大小表是的是該國10年期公債的殖利率,代表借貸成本,而紫色代表新興市場,灰色代表成熟市場。

以趨勢來看,可以看出負債越多的國家,經濟成長就越慢,而成熟市場偏向分佈於右下角,也就是負債多、成長慢(甚至在右下象限的歐洲PIG三國經濟成長都是負值),新興市場則是分佈於負債少、成長快的左上角。不過有趣的是,新興市場雖然負債少、成長快,但是借貸成本卻比成熟市場高。

左上角為美國、日本與歐盟三大央行的資產佔名目GDP的比例,其中日本和美國一樣都是在金融海嘯以來就不斷上升,尤其是日本,並不是在安倍晉三上台之後才有大幅度增加。不過美國已經開始縮減量化寬鬆的額度了,這個上升的趨勢可能在未來一兩年內開始反轉。值得留意的是歐洲央行,在歐債危機之後,資產佔GDP的比重已經下降了不少,而且其實這段期間歐洲的GDP還在負成長,這其實對歐洲來說是個好現象。

右上角則是新興市場與成熟市場的實際政策利率,新興市場的實際政策利率不斷下降,這應該是降息加上CPI上升的雙重效應。而成熟市場則已經處於負利率狀態長達四年以上了,不過情況有逐漸好轉的趨勢。

下面的圖則是各國目標政策利率、通膨年增率和實際政策利率的情況,左側是成熟市場,右側是新興市場。在成熟市場的部份,幾乎都處於負利率,尤其香港最為嚴重。而新興市場則是印度最嚴重,目標利率有7.5%,但是通膨年增率卻高達10%,也就是負利率達2.5%左右。而相反的則是巴西,目標利率有10%,通膨年增率則是6%左右,所以實際利率約4%,是新興市場中最高的。

左上角的圖表在顯示歐洲的失業率,美國在金融海嘯之後已經往下降了,不過歐洲後來又發生了債務危機,所以失業率再度上升,現在還維持在12%的位置,也是1970年以來最高紀錄。左下角則是通膨情況,在歐債危機之後通膨數據就不斷下降,CPI年增率只有0.9%,核心CPI年增率也只有1.1%,如果繼續降下去,都快要變成通縮了。

右側圖則是財政拖累的情況,分為兩個時期:2010-2013和2013-2016。在2010-2013,歐元區的財政拖累佔GDP3%,不過預計2013-2016將會降到1%,而希臘則會從7%降到3%,德國也會從4%降到1%,這兩個國家的情況好轉比較明顯,其他國家則好轉的情況有限,甚至義大利將來的財政拖累還會從1%上升到2%。

這張圖表中,我們可以看到90年代末期歐元發行之後,各國的借貸成本(10年公債殖利率)就趨於一致,大約在3-5%左右,一直到金融海嘯爆發之後才又各走自己的路,其中德國算是最佔便宜的,目前的借貸成本只有1.94%,而希臘在歐債危機爆發時曾經高到30%以上,現在也好轉許多,但也還在8.26%,次差的則是葡萄牙,現在是6%,其餘PIIGS成員則大約在3.44-4.18%左右。

接下來看看日本。日本政府公債,有13%由日本央行持有,79%由日本國內持有,只有8%是外國所持有,名目10年公債殖利率長期維持在1%左右,但是CPI年增率則長期維持在0%左右。

右上角則是日圓走勢和日股走勢的比較,從走勢的圖來看,相關性很高,當日圓貶值,日股就上漲,日圓升值,日股就跌。右下角則是日本政府的財政平衡,過去三年大約都維持在GDP的-8%到-10%,上次正值已經是90年代初期的事情了,而IMF則預估未來幾年赤字應該會逐漸減少,但也還很難看到正值。

中國呢?從2010年開始,雖然是在全球開始擺脫金融海嘯的時候,不過卻也是中國成長開始減緩的開始。有意思的是,其實淨出口對中國的GDP來說並不太重要,甚至在2009年是-3.5%的拖累,近兩年也都是負值,代表中國其實進口比出口還要大量。而對GDP主要的影響因素其實是消費和投資,消費情況還算穩定,但是投資則是逐年減少,這是比較大的警訊,也是中國經濟結構調整的現象,但是出口看來不太可能再上升了,而投資則勢必會不斷下降,消費卻又很難完全承擔投資與出口兩者所減少的成長,所以未來中國的經濟成長率,大概就是從7%緩慢降到5%左右。

右側的圖則可以看得出來,過去10年,中國的GDP高速成長,其實也被通膨侵蝕掉了很大一塊(紫色),而曲線所代表的信貸餘額,在2004到2008這幾年的走勢跟GDP很接近,但是在金融海嘯飆高之後,兩者的相關性就消失了。2013年,信貸餘額有下降的情況。

左上角為全球30個國家的股市相關性,在2011年歐債危機之後到達最高點,之後就不斷下降,從0.7左右下降到現在的0.42,但是在過去20年中也只算中等而已,1994到1997那段期間,曾經低到只有0.2左右。

左下角則是新興市場佔MSCI全球指數的比重,柱狀圖為盈餘,紫色菱形為市值。2013年,新興市場佔MSCI全球指數的市值比重下降了不少,從13%下跌到11%,而盈餘則是連續五年沒有太大的變化了,大多維持在14%左右。市值的減少或許可以說是熱錢從新興市場撤出所導致,不過盈餘在全世界的比重沒有增加,卻是讓投資人想看好也很難。

右上角是MSCI全球指數的權重分佈,美國佔了48%最高,歐洲則佔了24%次之,新興市場如同剛剛提過的,只佔11%,日本佔8%都快跟新興市場差不多了。右下角則是全球GDP的權重分佈,新興市場已經過半數,達到51%了,美國則只有19%,歐洲也一樣19%。由此看來,股市市值和GDP很明顯並不相稱。

在MSCI新興市場指數中,中國佔了19%,南韓佔了16%,巴西有12%,而歐洲新興國家則只佔了10%。以類股來看,則金融股佔了27%,商品類股佔了21%,消費類股佔了17%,科技類股佔16%。

而在六個比較重要的新興市場國家中,每個國家的類股權重都有自己的特點,像是巴西的商品類股和金融類股都將近30%,而俄羅斯光是商品類股就佔了63%,其中大多數都是能源相關產業,中國則特別著重在金類股,有38%,墨西哥則是消費類股34%最重要,而南韓則是有37%的科技類股。所以俄羅斯最大的風險就是能源商品的崩盤,而中國最大的風險則是自己發生金融危機。在類股的分佈上,最為平均的只有印度。

在成熟市場的投資價值評估上,各國距離長期平均差距並不遠,也就是股價都算合理。不過如果以實際數據來相比,則目前德、英、法三個歐洲主要國家還是相對來說比較便宜的,本益比只有12.5倍左右,股價淨值比也只有1.7左右,都低於全球股市,而股息殖利率則有3%左右,也算是很不錯的,成熟市場中大概只有落後給澳洲高達4.5%的股息殖利率。

而美國、瑞士、日本的股市則是偏貴的,尤其美國的本益比15.4倍、股價淨值比2.7都是成熟市場中最高,而股息殖利率只有1.9%也只比日本的1.7%高一點。不過如果跟過去10年的平均相比,則目前的美股稍貴,但還不至於是貴得太誇張。

這種圖應該怎麼看呢?其實就看淺藍色的菱形,位置在咖啡色平均值的上面,越高就表示跟過去平均相比,該國股市已經偏貴了,而如果在平均值下面,則越低表示該國股市越便宜。

在新興市場的投資價值評估上,目前屬於相對便宜的股市有俄羅斯、中國,而昂貴的市場則有南韓、南非和墨西哥。以昂貴的墨西哥為例,本益比高達17.8倍,股價淨值比也有2.8,但是便宜的俄羅斯,本益比則只有4.8,股價淨值比更是低於1.0,只有0.7。

而大家應該都很關注台灣和南韓的比較。在這邊的資料中(與證交所的資料不同),台灣本益比14.2倍,比南韓的8.6倍高了不少,股價淨值比台灣是1.8,南韓則是1.1,因此看起來南韓股市要比台股便宜。

不過這其實是市場的特性,而不是現況的貴或便宜。如果跟過去10年的平均來比,則台股現在處於合理價格,並不算貴,也不算便宜,而南韓跟歷史平均相比,現在反而是稍嫌昂貴的股市。所以在衡量的時候,不要只看數字,因為數字所顯現的可能不是該國股市的真正價值,而是市場的特性。

2014年1月10日

J.P.Morgan 2014第一季市場報告-Part 3 固定收益

接續Part 2。

先看最右邊兩個欄位,過去10年,高收益債的累積報酬率是最高的,有128.6%,年化有8.6%,而新興市場債次高,有126.9%,年化為8.5%。而資產配置則是根據以下比例:抵押貸款債10%、公司債20%、市政債15%,新興市場債10%、高收益債10%、公債25%、抗通膨債10%,這樣的組合過去10年有72.3%的累積報酬,年化報酬則是5.6%,表現最好的年度是2009年,有15.3%,表現最差的年度就是2013年,為-2.0%。這樣的配置在過去10年的表現算是很不錯。

不過這樣的資產配置對一般投資人來說,可能比較難複製,比較有機會直接用ETF投資的應該是Barclays的綜合債券指數,過去10年累積報酬為56%,年化為4.5%。

在各種債券的年化報酬,除了剛剛提過表現最好的高收益債和新興市場債,依序為公司債的5.3%,抗通膨債的4.8%,市政債的4.6%、抵押貸款債的4.6%、公債則是最低,只有4.2%。

不過高收益債和新興市場債的波動也很劇烈,在2008年,新興市場債下跌14.7%,高收益債下跌26.2%,而2009年新興市場債上漲34.2%,高收益債上漲58.2%。這兩類債券不但波動劇烈,而且跟股市相關性也很高,所以並不適合拿來當成資產配置降低風險的角色。

這邊可以看到10年公債的名目殖利率和實際殖利率,1958到2013的平均名目殖利率有6.36%,而扣除通膨的實際殖利率則只有2.53%。最高點發生在1981年9月30日,名目殖利率高達15.84%,之後就一路往下降,到2013年最後一天,只有3.04%。

如果以1981的最高點分為兩個階段,之前為升息階段,則1958-1981這幾年,債券的年化報酬為3%,S&P 500年化報酬為8.6%,但是通膨為5%,此時持有債券,購買力反而以每年2%的速度不斷減損,而持有股票的實際年化報酬約為3.5%。

1981-2012如果看成是降息階段,則債券的年化報酬為10.1%,S&P 500年化報酬則有11%,通膨則為3.1%,所以無論持有股票或債券報酬都是不錯的,年化之後的債券報酬率為6.8%,股票報酬率為7.7%。

現在不知道的是,接下來會不會又是長期的升息階段?如果是,那麼債券可能就不是理想的長期投資標的了。尤其大家可以看到,在1975年左右和1980年左右,灰色那條曲線所代表的實際殖利率有不少時間是處於負值,雖然名目殖利率不低,但是通膨更高。從圖形來看,在升息階段,名目殖利率和實際殖利率其實有負相關的關係,在降息階段則是正相關。

在2013年各年期公債的表現,兩年期公債的報酬為0.3%,五年期為-2.47%,10年期為-7.81%,抗通膨債券(10年期)為-8.61%,30年期為-15.03%。年期越長,跌得越兇。右邊有對應的表格,每1%的利率變化,會造成多大的價格衝擊,很值得參考。

至於其他類別的債券,則在表格的下半部。如果跟10年期公債做比較,可以看得出來有四類的債券是呈現負相關的,分別是高收益債、浮動利率債、可轉換債和資產擔保債,所以如果投資這四類債券的投資人,可能要特別留意這些債券的特性,跟一般從公債去瞭解的債券特性會有所不同。而抵押貸款債券跟10年公債的相關性則有0.82,並不低,甚至還高於抗通膨債的0.60與2年期公債的0.67。至於市政債和公司債,跟10年期公債則只有0.48的相關性。

另外,年期的地方也值得留意,綜合債券的平均年期為7.6年,抵押貸款債也有7.8年,而市政債和公司債則大約在10年左右,高收益債市6.6年,浮動利率債則為2.7年最短,資產擔保債3.4年。

以這些債券類別來看,去年是可轉換債券的表現最好,有23.9%,高收益債也不差,有7.44%,沒有受到市場預期量化寬鬆會退場的影響。

最後,來看一下殖利率的部份。綜合債券指數的平均殖利率為2.48%,而市政債、抵押貸款債和公司債則都跟10年期公債差不多,在3-3.26%左右。浮動利率債和可轉換債則都只有1%左右。殖利率最高的,還是高收益債的5.64%。

這個圖表揭露各種債券的總報酬來源,分別由三個部份所加總:公債基本利率報酬(A)、該債券跟公債利差的報酬(B)以及票面利率報酬(C)。公債沒有(B),所以就是(A)+(C),以10年期公債來看,就是-9.9%加上2.1%,總報酬為-7.8%。

其餘非公債的債券則多了(B),以高收益債券為例,分別是-9.3%、9.4%、7.3%,前兩者幾乎抵銷,所以總報酬主要都來自票面利率報酬,為7.4%。

公債基本利率報酬跟該類債券的年期有關,而利差報酬則跟殖利率有關,這兩部份可以參考前一張圖表(31)的資料。至於票面利率報酬,則跟年期以及信用風險有關,同樣10年期,市政債就比公債高一倍以上。

在貨幣供給的部份,可以很清楚看到在2007年之前聯準會的資產負債表都很穩定,但是金融海嘯發生後就有了劇烈的變化。在左上角的圖表中,美國公債和機構抵押貸款債券的資產隨著量化寬鬆,持續增加,原本還在一兆美元以下,現在已經累積到四兆美元了。在創造資產的同時,負債總額也同等增加了(左下角),不過都算是超額準備金,這也使得過去很穩定在8倍以上的貨幣乘數,在數次的量化寬鬆之後,現在只剩下3倍(右上角)。至於聯邦基金利率,則還是維持在0-0.25%,不過預期將會升息到4.0%。

左上角是核准抵押貸款的信用積分FICO走勢,FICO的範圍介於300-850之間,一般來說650以上算是信用良好,但是當流動性不足或是風險增加的時候,就會調高核准貸款的FICO分數,所以可以看得出來在2006年左右只要690分左右就可以貸到款,但是金融海嘯發生之後,甚至要750分才能貸到款,而目前略為降低到737分,但也還不是很低的狀態。

右上角則是呆帳率,藍色是商業與工業貸款,灰色是消費者貸款,橘色是住宅抵押貸款,在金融海嘯之後都已經下降了,尤其前兩者甚至都降低到比金融海嘯之前更低的水準(這也可以推測高收益債,也就是那些非投資等級的公司債違約率不會太高,因為其實企業都還還得起錢)。而最主要的住宅抵押貸款呆帳率雖然已經從兩位數往下降,但是現在還有8.6%,距離次貸危機之前的2%還有很長一段距離。

左下角是抵押貸款的放款金額,從金融海嘯之後已經增加了77%,2013年第三季已經有1,840億美元,不過在2006年左右的高點則是將近4,000億美元,現在還距離很遠,這或許可以當成是一個判斷是否有過度放貸的指標。

右下角則是股票佔總資產的比重,平均值為7.6%,不過在1990年代後期就不曾低於平均值了,而2012年的數據則是11.1%,跟1934那時候的高點其實是差不多的,現在的數值是過去半世紀以來最高紀錄。

上圖的Defaults Rates為高收益債券的違約率,已經降到0.7%了,正如前面所說的,其實企業都還得起錢。而槓桿貸款利差也降低到3.2%,高收益利差則是4.4%,這三個數據都已經低於平均許多,尤其是違約率。利差的縮小也有助於違約率的降低,在利差沒有再度擴大之前,違約的風險不至於擴大,不過兩者幾乎是同時反應就是了。

左下角的圖則是高收益債的違約回復率,意思是在違約之後,該公司經過清算或重整,可以還回多少金額,市場情況越差則違約回復率也就越難看,平均值是每一美元的回復率為40.7分錢,目前則大約有52分錢左右,可以取回一半也算是不錯了。

右下角的圖則是資金流向,從2009年開始,就有大量的資金流進高收益債和槓桿貸款的基金,2013年尤其特別多,達到706億美元,而且特別集中在槓桿貸款,高收益債反而少了,剩下不到100億美元。

10年期市政債的殖利率跟10年期公債變化趨勢很接近,不過都略高大約1-2%,尤其是2013年,市政債的殖利率已經來到5%左右了。而州或地方政府的債務佔總支出的比例其實並不低,在2013年第三季有9%,是2000年那時候低點的兩倍多,而在金融海嘯後,大約都維持在8-9%左右,還沒有回到相對低點。2013年,市政債的總發行量大約是3,000億美元。

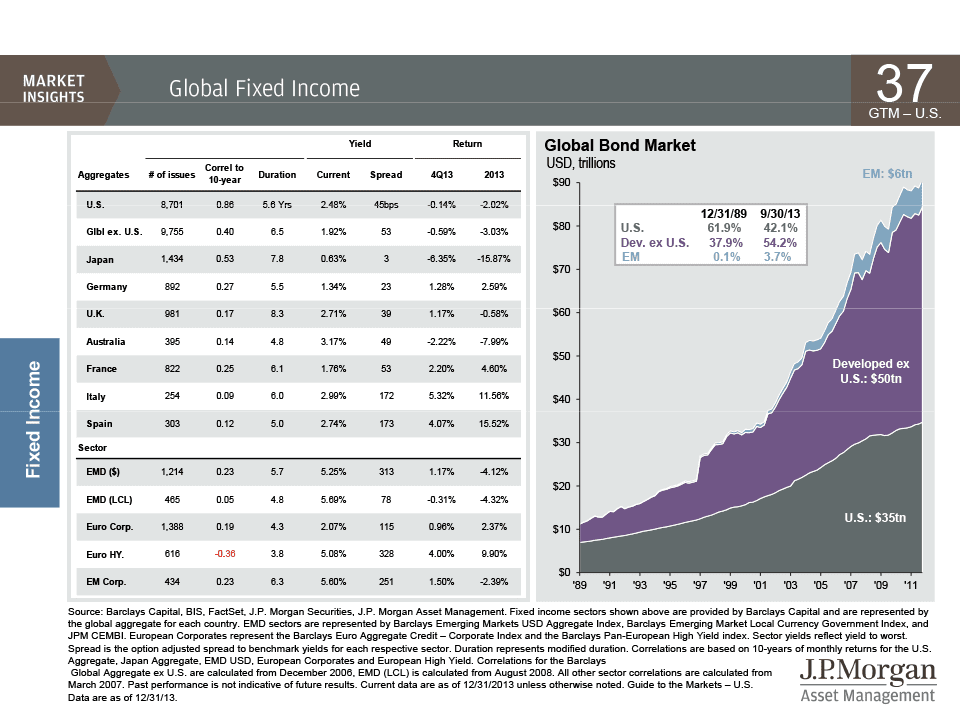

全球的固定收益市場,美國有35兆美元,其他成熟市場有50兆美元,而新興市場則只有6兆美元,所佔的權重分別是42.1%、54.2%和3.7%。在殖利率的部份,成熟市場大約都在2-3%左右,而新興市場大約都在5%以上。

至於2013年的表現,義大利、西班牙兩國已經脫離歐債危機,所以分別有11.56%和15.52%的表現,而日本和澳洲的表現則不理想,分別下跌了15.87%和7.99%,匯率應該也佔了一部分功勞。至於新興市場,無論是美元計價或當地幣別計價,都是下跌了4%以上。

新興市場債券的部份。左上角的圖表,在政府債券部份,亞洲佔18%,歐洲佔34%,拉丁美洲佔36%,中東和非洲佔12%,公司債券部份,則亞洲佔多數,達41%,歐洲只佔16%,拉丁美洲佔28%,中東和非洲佔15%。至於這兩類債券的利差,過去政府債券的利差比較高,不過金融海嘯過後反而是比公司債券低了。而最新的數據兩者皆為3.3%。

左下角則顯示,新興市場債券的信用評等不斷改善,在2013年11月是BBB-的等級。而右下角則是資金流向,從2010年到2012年,每年都有至少150億美元以上的流入,但是2013年是過去10年資金首度流出新興市場債券,金額為22億美元。

先看最右邊兩個欄位,過去10年,高收益債的累積報酬率是最高的,有128.6%,年化有8.6%,而新興市場債次高,有126.9%,年化為8.5%。而資產配置則是根據以下比例:抵押貸款債10%、公司債20%、市政債15%,新興市場債10%、高收益債10%、公債25%、抗通膨債10%,這樣的組合過去10年有72.3%的累積報酬,年化報酬則是5.6%,表現最好的年度是2009年,有15.3%,表現最差的年度就是2013年,為-2.0%。這樣的配置在過去10年的表現算是很不錯。

不過這樣的資產配置對一般投資人來說,可能比較難複製,比較有機會直接用ETF投資的應該是Barclays的綜合債券指數,過去10年累積報酬為56%,年化為4.5%。

在各種債券的年化報酬,除了剛剛提過表現最好的高收益債和新興市場債,依序為公司債的5.3%,抗通膨債的4.8%,市政債的4.6%、抵押貸款債的4.6%、公債則是最低,只有4.2%。

不過高收益債和新興市場債的波動也很劇烈,在2008年,新興市場債下跌14.7%,高收益債下跌26.2%,而2009年新興市場債上漲34.2%,高收益債上漲58.2%。這兩類債券不但波動劇烈,而且跟股市相關性也很高,所以並不適合拿來當成資產配置降低風險的角色。

這邊可以看到10年公債的名目殖利率和實際殖利率,1958到2013的平均名目殖利率有6.36%,而扣除通膨的實際殖利率則只有2.53%。最高點發生在1981年9月30日,名目殖利率高達15.84%,之後就一路往下降,到2013年最後一天,只有3.04%。

如果以1981的最高點分為兩個階段,之前為升息階段,則1958-1981這幾年,債券的年化報酬為3%,S&P 500年化報酬為8.6%,但是通膨為5%,此時持有債券,購買力反而以每年2%的速度不斷減損,而持有股票的實際年化報酬約為3.5%。

1981-2012如果看成是降息階段,則債券的年化報酬為10.1%,S&P 500年化報酬則有11%,通膨則為3.1%,所以無論持有股票或債券報酬都是不錯的,年化之後的債券報酬率為6.8%,股票報酬率為7.7%。

現在不知道的是,接下來會不會又是長期的升息階段?如果是,那麼債券可能就不是理想的長期投資標的了。尤其大家可以看到,在1975年左右和1980年左右,灰色那條曲線所代表的實際殖利率有不少時間是處於負值,雖然名目殖利率不低,但是通膨更高。從圖形來看,在升息階段,名目殖利率和實際殖利率其實有負相關的關係,在降息階段則是正相關。

在2013年各年期公債的表現,兩年期公債的報酬為0.3%,五年期為-2.47%,10年期為-7.81%,抗通膨債券(10年期)為-8.61%,30年期為-15.03%。年期越長,跌得越兇。右邊有對應的表格,每1%的利率變化,會造成多大的價格衝擊,很值得參考。

至於其他類別的債券,則在表格的下半部。如果跟10年期公債做比較,可以看得出來有四類的債券是呈現負相關的,分別是高收益債、浮動利率債、可轉換債和資產擔保債,所以如果投資這四類債券的投資人,可能要特別留意這些債券的特性,跟一般從公債去瞭解的債券特性會有所不同。而抵押貸款債券跟10年公債的相關性則有0.82,並不低,甚至還高於抗通膨債的0.60與2年期公債的0.67。至於市政債和公司債,跟10年期公債則只有0.48的相關性。

另外,年期的地方也值得留意,綜合債券的平均年期為7.6年,抵押貸款債也有7.8年,而市政債和公司債則大約在10年左右,高收益債市6.6年,浮動利率債則為2.7年最短,資產擔保債3.4年。

以這些債券類別來看,去年是可轉換債券的表現最好,有23.9%,高收益債也不差,有7.44%,沒有受到市場預期量化寬鬆會退場的影響。

最後,來看一下殖利率的部份。綜合債券指數的平均殖利率為2.48%,而市政債、抵押貸款債和公司債則都跟10年期公債差不多,在3-3.26%左右。浮動利率債和可轉換債則都只有1%左右。殖利率最高的,還是高收益債的5.64%。

這個圖表揭露各種債券的總報酬來源,分別由三個部份所加總:公債基本利率報酬(A)、該債券跟公債利差的報酬(B)以及票面利率報酬(C)。公債沒有(B),所以就是(A)+(C),以10年期公債來看,就是-9.9%加上2.1%,總報酬為-7.8%。

其餘非公債的債券則多了(B),以高收益債券為例,分別是-9.3%、9.4%、7.3%,前兩者幾乎抵銷,所以總報酬主要都來自票面利率報酬,為7.4%。

公債基本利率報酬跟該類債券的年期有關,而利差報酬則跟殖利率有關,這兩部份可以參考前一張圖表(31)的資料。至於票面利率報酬,則跟年期以及信用風險有關,同樣10年期,市政債就比公債高一倍以上。

在貨幣供給的部份,可以很清楚看到在2007年之前聯準會的資產負債表都很穩定,但是金融海嘯發生後就有了劇烈的變化。在左上角的圖表中,美國公債和機構抵押貸款債券的資產隨著量化寬鬆,持續增加,原本還在一兆美元以下,現在已經累積到四兆美元了。在創造資產的同時,負債總額也同等增加了(左下角),不過都算是超額準備金,這也使得過去很穩定在8倍以上的貨幣乘數,在數次的量化寬鬆之後,現在只剩下3倍(右上角)。至於聯邦基金利率,則還是維持在0-0.25%,不過預期將會升息到4.0%。

左上角是核准抵押貸款的信用積分FICO走勢,FICO的範圍介於300-850之間,一般來說650以上算是信用良好,但是當流動性不足或是風險增加的時候,就會調高核准貸款的FICO分數,所以可以看得出來在2006年左右只要690分左右就可以貸到款,但是金融海嘯發生之後,甚至要750分才能貸到款,而目前略為降低到737分,但也還不是很低的狀態。

右上角則是呆帳率,藍色是商業與工業貸款,灰色是消費者貸款,橘色是住宅抵押貸款,在金融海嘯之後都已經下降了,尤其前兩者甚至都降低到比金融海嘯之前更低的水準(這也可以推測高收益債,也就是那些非投資等級的公司債違約率不會太高,因為其實企業都還還得起錢)。而最主要的住宅抵押貸款呆帳率雖然已經從兩位數往下降,但是現在還有8.6%,距離次貸危機之前的2%還有很長一段距離。

左下角是抵押貸款的放款金額,從金融海嘯之後已經增加了77%,2013年第三季已經有1,840億美元,不過在2006年左右的高點則是將近4,000億美元,現在還距離很遠,這或許可以當成是一個判斷是否有過度放貸的指標。

右下角則是股票佔總資產的比重,平均值為7.6%,不過在1990年代後期就不曾低於平均值了,而2012年的數據則是11.1%,跟1934那時候的高點其實是差不多的,現在的數值是過去半世紀以來最高紀錄。

上圖的Defaults Rates為高收益債券的違約率,已經降到0.7%了,正如前面所說的,其實企業都還得起錢。而槓桿貸款利差也降低到3.2%,高收益利差則是4.4%,這三個數據都已經低於平均許多,尤其是違約率。利差的縮小也有助於違約率的降低,在利差沒有再度擴大之前,違約的風險不至於擴大,不過兩者幾乎是同時反應就是了。

左下角的圖則是高收益債的違約回復率,意思是在違約之後,該公司經過清算或重整,可以還回多少金額,市場情況越差則違約回復率也就越難看,平均值是每一美元的回復率為40.7分錢,目前則大約有52分錢左右,可以取回一半也算是不錯了。

右下角的圖則是資金流向,從2009年開始,就有大量的資金流進高收益債和槓桿貸款的基金,2013年尤其特別多,達到706億美元,而且特別集中在槓桿貸款,高收益債反而少了,剩下不到100億美元。

10年期市政債的殖利率跟10年期公債變化趨勢很接近,不過都略高大約1-2%,尤其是2013年,市政債的殖利率已經來到5%左右了。而州或地方政府的債務佔總支出的比例其實並不低,在2013年第三季有9%,是2000年那時候低點的兩倍多,而在金融海嘯後,大約都維持在8-9%左右,還沒有回到相對低點。2013年,市政債的總發行量大約是3,000億美元。

全球的固定收益市場,美國有35兆美元,其他成熟市場有50兆美元,而新興市場則只有6兆美元,所佔的權重分別是42.1%、54.2%和3.7%。在殖利率的部份,成熟市場大約都在2-3%左右,而新興市場大約都在5%以上。

至於2013年的表現,義大利、西班牙兩國已經脫離歐債危機,所以分別有11.56%和15.52%的表現,而日本和澳洲的表現則不理想,分別下跌了15.87%和7.99%,匯率應該也佔了一部分功勞。至於新興市場,無論是美元計價或當地幣別計價,都是下跌了4%以上。

新興市場債券的部份。左上角的圖表,在政府債券部份,亞洲佔18%,歐洲佔34%,拉丁美洲佔36%,中東和非洲佔12%,公司債券部份,則亞洲佔多數,達41%,歐洲只佔16%,拉丁美洲佔28%,中東和非洲佔15%。至於這兩類債券的利差,過去政府債券的利差比較高,不過金融海嘯過後反而是比公司債券低了。而最新的數據兩者皆為3.3%。

左下角則顯示,新興市場債券的信用評等不斷改善,在2013年11月是BBB-的等級。而右下角則是資金流向,從2010年到2012年,每年都有至少150億美元以上的流入,但是2013年是過去10年資金首度流出新興市場債券,金額為22億美元。

2014年1月9日

J.P.Morgan 2014第一季市場報告-Part 2 總體經濟

過去50年,美國的平均實質GDP年增率為3.1%,而從2013年第三季的GDP來看,有68.2%來自於消費,18.6%來自於政府支出,13%非住宅投資,以及3.2%的住宅支出,在進出口部份,則是淨買超3%。值得留意的是,2013年第三季的GDP季成長有4.1%,這是相當不錯的表現。

在景氣循環部份,左上角圖表顯示輕型車輛的銷售已經復甦,目前略高於平均值,這也是為什麼2013年的汽車股有那麼好的表現。右上角的圖表則是製造業與貿易的情況,曲線代表的是銷售的天數,越短表示景氣越好,可以看到在金融海嘯的時候有一個很明顯的突起,從38天增加為45天左右,而目前算是回到常態,大約39.2天。

左下角圖表則是新屋開工數據,在金融海嘯期間不斷下跌,現在則還在緩慢復甦的階段,如果以長期平均為目標,則還有一段距離大約,還要兩三年才能回到平均水準,不過總是正面的展望。而右下角圖表顯示的是飛機以外非防禦性的資本貨物訂單,現在已經高於長期平均,不過如果跟前兩次泡沫的高點相比,則還有一段距離。從這四個指標來看,美國的景氣的確是在復甦的過程當中。

房市泡沫的後遺症。左側的圖表是三個不同的房價指數,不過趨勢其實很一致,在2011年後已經連續上漲兩年了,不過距離2007年的泡沫高點還有很長一段距離。右上角的圖表則是房貸佔家庭收入的比重,過去三十幾年的平均是20.5%,而那也差不多是次貸危機前的高點,現在則只有13.2%,幾乎是歷史低點左右。以目前的房貸利率來看,房貸應該不算太大的負擔。右下角則是目前待售的房屋數量,在2013年11月的數據是230萬左右。已經從谷底爬升,但距離之前高點還很遠。由這三個圖來看,美國房地產已經開始復甦,且如果跟次貸危機之前相比,目前沒有泡沫化的跡象。

左邊則是消費者的資產負債表,在資產的部份2007年第三季有83.3兆美元,而2009年第一季只剩下69.8兆,現在則又已經回到90.9兆美元了。而這些資產中,房屋佔24%,存款佔10%,退休基金佔21%,其他金融資產佔39%,其他有形資產佔6%。

債務的部份總額為13.7兆美元,其中房屋貸款佔了70%,信用卡等循環性債務佔了6%,汽車貸款也同樣佔6%,學貸佔9%,也難怪有不少分析認為下一個債務風暴會是學貸索引起的。

右上角是負債佔個人可支配收入的比例,在2007年第四季達到最高,為13.5%,但是金融海嘯發生後就不斷下降到現在,只剩下10%,還沒有起來過,由此看來消費者還是很保守。而右下角則是家庭財富,早已經超越2007年第三季,並且不斷創新高。

看完了消費者,現在來看政府的預算與支出。在預算方面,支出總額為3.5兆美元,其中健保與醫療經費佔了25%,社會安全經費佔了23%,國防經費佔了22%,是最主要的三個部份。而在收入的部份,有39%是政府收入,8%來自企業,還有28%是社會保險的收入,不過這顯然不夠,因此還要額外借貸19%,也就是6,420億美元。

因此在右上角盈餘與赤字的地方就不會太好看,其實也只有2000年前後有盈餘。2013年,則預估增加了GDP約4.1%的赤字,過去幾年中是不斷下降的。右下角所顯示的則是累積赤字,在2013年的累積赤字佔GDP達72.8%,過去幾年的成長幅度相當驚人,不過根據預測,這個增加的趨勢將會停止。

在就業數據方面,失業率從2009年十月的高點10%降到2013年11月只剩下7%,但是距離金融海嘯發生前不到5%還很遙遠,而過去50年的平均失業率有6.1%。在金融海嘯期間,總共損失了880萬個工作機會,而金融海嘯結束後,工作機會不斷增加,但是到目前卻也只增加了810萬個工作機會。

這邊來看看其他的勞力利用指標。從2012年11月到2013年10月,總共有5300萬人就職,但是也有5100萬人離職,也就是有200萬個新增的工作機會。看起來好像很不錯,不過如果去算勞動參與率(15歲以上有工作或正在找工作的人佔總人口的比例),卻是降到最低點,2013年11月只有63%,金融海嘯之後還是不斷下滑,沒有回升的跡象。不過每小時的工作產值年增率則有回升,2013年11月有2.2%。

美國失業率或收入跟學歷有很明顯的關係,大學以上的失業率只有3.4%,曾經上過大學的有6.4%,高中學歷的則是7.3%,而沒有高中學歷的失業率則是10.8%。薪資部份也有很大的差距,高中畢業的年薪只有32,493美元,大學學歷則有59,415美元,研究所以上則有87,981美元,每往上一個階層,年薪就增加27-29K美元,差異非常大。

接下來看的是消費者物價指數,過去50年的平均年增率是4.2%,而2013年11月則是1.2%,甚至從趨勢來看,通膨的情況是逐漸下降的,許多人擔心量化寬鬆會造成通膨,不過現在看來,如果再繼續降下去甚至會出現通縮。此外,扣除一些波動比較大的項目所組成的核心物價指數,年增率最新數據則是1.7%,也還距離聯準會的預期很遠。分成細項來看,過去12個月,在服飾和交通的物價是下降的,而醫療、房屋和教育則是上漲比較多的,其中房屋所佔權重有41%。至於非核心物價部份,能源下降了2.5%是比較值得注意的。

美國在開採頁岩油氣之後,造成了能源市場很大的衝擊。以主要生產國來看,沙烏地阿拉伯的13%排名世界第一,美國和俄羅斯12%分列第二、第三,而中國5%排名第四,加拿大和伊朗的4%排名第五、第六。消費國則以美國排名第一,佔了21%,相當大量,中國11%也不低。2005年的時候,美國能源消耗量有將近30%是進口的,現在已經降到低於20%了,預計還會持續下降。

最後,來看看密西根大學的消費者信心指數,歷史平均為85.3,現在其實很接近平均值,不過也跟金融海嘯前股市高點的時候差不多。整體來看,消費者信心指數是在上升的趨勢。

最後,大家可以思考一下,過去50年的消費者物價指數年增率平均為4.2%,而實質GDP年增率平均為3.1%,那麼名目GDP年增率的平均會是多少呢?

標籤:

USA Stock Market

訂閱:

意見 (Atom)